未签劳动合同,网约车司机就不是“平台的人”?这起判决具有参考意义!

近日,京东、美团、饿了么等平台先后宣布将为外卖骑手缴纳社保,引发社会广泛关注,这也标志着外卖行业在劳动关系和权益保障方面迈出了重要一步。同样作为新就业形态劳动者,网约车司机和平台没有签合同,也没有交社保,究竟司机和网约车平台是什么关系呢?

虽然与一些传统职业相比,网约车司机的工作比较自由,但是他们的工作也并非完全自主,仍然受到平台公司的管理与约束。比如说网约车司机虽然注册平台就能接单,但是有些公司利用高薪招聘吸引网约车司机入行,要求司机每天在线多少小时、完成多少流水等。

网约车司机与平台公司不太像是劳动关系,又有时候符合劳动关系的一些特征,界限并不分明,而且至今仍未有定论,但其劳动权益保障一直是社会关注的焦点。

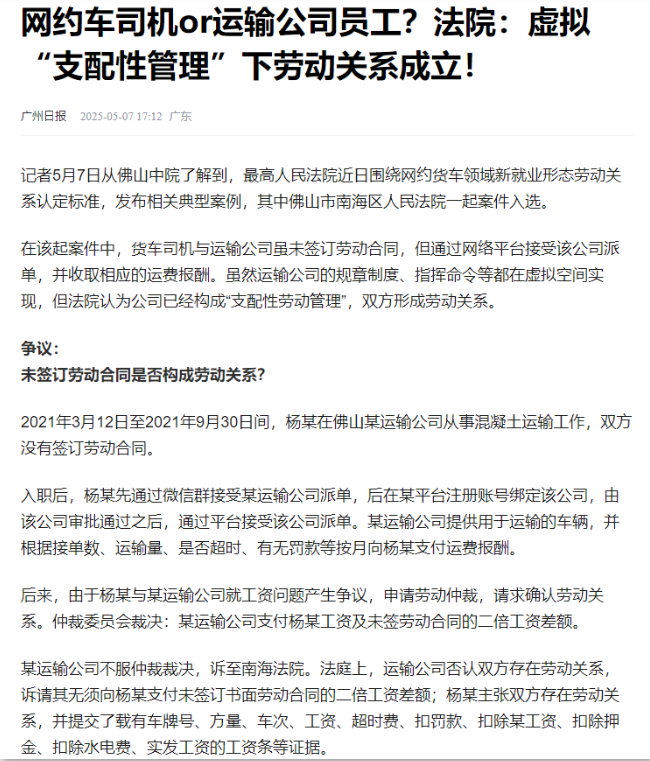

近日,最高人民法院围绕网约货车领域新就业形态劳动关系认定标准发布相关典型案例,其中一起指导性案例为佛山市南海区人民法院审理的货车司机与运输公司的劳动关系纠纷案,也为网约车司机与平台劳动关系的认定提供了参考。

案件回顾:

2021 年间,杨某在佛山某运输企业担任货车司机。他通过某货运平台注册账号并绑定至该公司,在通过公司审核后开始接单,所用运输车辆由公司统一调配,报酬按照接单量、运输量等因素与公司进行结算。后来,因报酬问题双方产生矛盾,杨某申请劳动仲裁,要求确认与运输公司存在劳动关系。仲裁委员会支持了杨某的请求,裁决运输公司向其支付工资及未签劳动合同的二倍工资差额。运输公司不服该裁决,向法院提起诉讼,然而,一审法院经审理后判决运输公司与杨某之间存在劳动关系,二审佛山中院也维持了原判。 法院之所以如此判决,理由充分且合理。《中华人民共和国劳动合同法》第七条明确规定:“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系”,这意味着劳动关系的认定要以实际用工情况为依据,而劳动关系的本质特征是支配性劳动管理。 在这个案例中,三个关键 “证据链” 锁定了司机与平台之间劳动关系: 其一,杨某在平台注册账号需绑定公司并经审批,工作中必须服从公司安排,公司还会对其进行扣罚管理,运输任务和价格他都无权自主决定; 其二,公司按月给杨某结算工资,且他基本每天都有接单,运输收入成了他养家糊口的主要经济来源; 其三,杨某从事的混凝土运输工作,是公司业务不可或缺的一环。 综合这些因素,双方存在用工事实且构成支配性劳动管理,劳动关系自然成立。 这一案例对于网约车司机来说是极具参考意义的,尤其是跑合作模式、上班模式、保底模式等司机,如果平台或其合作商对自己有类似的约束性管辖,并且跑网约车是自己主要的经济来源,那么就可以依据这个案例,向当地申请劳动仲裁,要求对方支付工资及未签劳动合同的二倍工资差额。 同时此事也给平台企业及其合作商敲响了警钟,在新就业形态下,不能仅仅因为没有签订传统意义上的劳动合同,就一概否定劳动关系的存在。相关部门在认定劳动关系时,应综合考量劳动者对工作的控制权、经济依赖性、组织从属性等多方面因素,从而更合理、公正地界定劳动关系,保障劳动者的合法权益。